2025.10.10

若手電気工事士が辞めない会社づくり【評価と成長支援の設計法】

「若手がすぐ辞めてしまう…」そんな悩みを抱える電気工事会社は少なくありません。

離職理由といえば給与や待遇を想像しがちです。しかし最近では評価制度の不透明さや「成長がイメージできない」といった要因が離職につながるケースも少なくありません。

では、どうすれば若手電気工事士が安心して働き続けられる環境をつくれるのでしょうか。

本記事では【評価】【成長支援】【職場環境】の3つの視点から、定着率を高める具体的な方法を解説します。

▼なお、若手電気工事士の離職は、個別の評価制度や育成施策だけでなく、業界構造や育成の前提条件とも深く関係しています。全体像から理解したい方は、「若手電気工事士が定着しない理由とは?育成の壁とその乗り越え方」もあわせてご覧ください。

CONTENTS

なぜ若手電気工事士は辞めてしまうのか?

電気工事業界では、「採用しても若手が定着しない」という課題が、特定の企業に限らず広く見られます。

これは個々の会社努力だけで解決できる問題ではなく、業界構造や育成・評価の仕組みとも深く関係しています。

厚生労働省が公表している「新規学卒就職者の離職状況」によれば、建設業においても入職後数年以内に離職する若年層が一定割合存在しており、早期離職が無視できない課題であることが分かります。

こうした背景を踏まえると、若手電気工事士の離職は「本人の根性」や「一時的なミスマッチ」だけで片付けられるものではありません。

その要因を整理すると、大きく【一般的な離職要因】と【電気工事業界特有の課題】の二つに分けて考えることができます。

若手離職の主な理由とは?

若手社員が辞めてしまう背景には、業界を問わず共通する要因が存在します。代表的なものは「給与や待遇への不満」「キャリアの見通しが立たない」「職場の人間関係や雰囲気」です。

特に入社後1〜3年以内の早期離職は多く見られ、将来像を描けないまま現場で忙殺されてしまうケースが少なくありません。

電気業界特有の課題は?

電気業界には、他の職種と比べて若手が離職を考えやすい要因がいくつかあります。

たとえば、屋外や高所での作業に伴う体力的な負担に加え、繁忙期には長時間労働や不規則な勤務が続くことも珍しくありません。こうした環境は、経験の浅い若手ほど負担を感じやすい傾向があります。

さらに、多くの業務で資格取得が求められるため、入社直後から「早く資格を取らなければならない」という心理的なプレッシャーを抱きやすい点も特徴です。

これらの負荷が重なることで、将来像を描けないまま「この仕事を続けられるだろうか」と不安を感じ、離職を選択してしまうケースも少なくありません。

若手が定着する会社の「3つの柱」

若手電気工事士の定着を考える際、まず「給与水準の見直し」を検討する企業は少なくありません。

もちろん給与は重要な要素ですが、離職の背景を見ていくと、それだけで課題を解決するのは難しいのが実情です。

重要なのは、【公平で納得感のある評価制度】【成長を後押しする仕組み】【無理なく働ける現場環境】という3つの柱をバランスよく整えることです。

これらが機能してはじめて、若手は将来のキャリアを具体的に描けるようになり、「この会社で続けていける」という安心感を持てるようになります。

①公平で納得感のある評価制度

評価が不透明な職場では「自分は正当に評価されていないのでは?」という不満が生じやすく、離職につながります。

こうした状況を改善するためには、スキルや資格、日々の業務姿勢を可視化し、公平に評価する仕組みが必要です。

また、結果だけでなく「努力やプロセス」を評価する制度を設けることで、若手もやりがいを感じやすくなります。

②キャリアと資格取得の成長支援

電気工事士は資格とキャリアの積み重ねで収入や役割が大きく変わります。

そこで、会社が資格取得を支援する制度(受験費用補助・勉強時間の確保など)を整えれば、若手の成長意欲は高まります。

さらに、キャリアパスを明確に示すことで「自分が3年後・5年後にどんな仕事をしているか」をイメージしやすくなり、定着率の向上につながります。

③働きやすい現場環境づくり

評価制度や成長支援を整えても、現場環境が追いついていなければ、若手の定着にはつながりません。

特に電気工事の現場では、安全性・作業効率・労働時間といった要素が日常的なストレス要因になりやすく、これらが放置されると早期離職の引き金になります。

このような背景を踏まえると、安全対策の徹底や工具・設備の更新、業務の属人化を防ぐ工夫は、「働きやすさ」のためだけでなく、育成や評価制度を機能させるために前提条件と言えます。

評価制度の設計方法とは?

「頑張っているのに評価されない」

「どんな基準で評価されているのかわからない」

このような状況は、若手がモチベーションを失う原因になります。

こうした不満の多くは、能力や姿勢そのものではなく、評価の仕組みが見えないことに起因しています。

そのため、電気工事士の評価制度を設計する際には、透明性・納得感・成長実感の3つを意識することが重要です。以下では、現場に無理なく定着させやすい評価の仕組みをつくるためのポイントを解説します。

「できること」を見える化する評価基準

まず重要なのは、「どこまでできれば評価されるのか」を具体的に示すことです。

評価基準が曖昧なままでは、若手は自分の現在地を把握できず、成長実感を持ちにくくなります。

そこで有効なのが、スキルや資格を段階ごとに整理し、可視化する方法です。

たとえば

・電動工具を安全に使える

・図面を読み、指示なしで作業に落とし込める

・「第二種電気工事士資格を取得している

といった項目をステップ化し、「どこまで到達しているか」を評価基準として明示します。

このように「できること」を言語化して示すことで、若手は次に目指す水準を理解しやすくなり、評価に対する納得感も高まります。

成果だけでなくプロセスを評価する仕組み

評価というと、「工期を守れたか」「ミスなく施工できたか」といった結果に目が向きがちです。もちろん成果は重要ですが、若手の定着を考えるのであれば、それだけでは不十分です。

なぜなら、経験の浅い若手ほど、結果に至るまでの努力や学びの積み重ねが重要だからです。

そのため、評価には以下のようなプロセスも含めることが有効です。

・資格取得に向けた勉強姿勢

・先輩からのアドバイスを活かそうとする行動

・安全確認やルールを丁寧に守る姿勢

このような取り組みを評価対象に含めることで、若手は「結果が出る前の努力も見てもらえている」と感じやすくなります。それが安心感につながり、離職の抑制にも寄与します。

成長支援の仕組みをどう作る?

評価制度と並んで重要なのが、成長の道筋を具体的に示すことです。

若手が「この会社で長く働けそうだ」と感じるかどうかは、数年後の自分の姿をイメージできるかに大きく左右されます。

そこで、資格取得支援や教育体制、OJTなどを単発で用意するのではなく、評価制度と連動した成長支援の仕組みとして整理することが求められます。

資格取得支援と教育制度の導入

電気工事士の仕事では、資格がキャリアや収入に直結します。

そのため、会社が資格取得を支援する姿勢を明確に示すことは、若手にとって大きな安心材料になります。

具体的な支援策としては、

・受験料や教材費の補助

・資格取得奨励金制度

・試験前の勉強会や社内研修の実施

などが考えられます。

さらに新人研修→現場研修→資格取得支援というように、段階的な教育フローを用意することで、若手は無理なく成長をイメージできます。

OJTとメンター制度の活用法

現場でのOJTは、電気工事士の育成に欠かせません。実務を通じて指導することで、技術だけでなく、安全意識や現場判断力も身につきます。

ただし、OJTは指導する先輩によって内容や質に差が出やすいという課題があります。

このばらつきを補うために有効なのが、メンター制度の併用です。

メンター制度では、OJT担当とは別に「相談役」となる先輩を配置します。

業務上の悩みだけでなく、人間関係や不安についても相談できる窓口を設けることで、若手が一人で抱え込まずに済む環境が整います。

このように、評価 → 成長支援 → 日常のフォロー体制を一体で設計することで、若手が孤立しにくくなり、結果として定着率の向上につながります。

▼成長支援を機能させるには、個々の先輩任せではなく、育成そのものを“仕組み”として設計する必要があります。具体的な育成マニュアルの考え方については、下記の記事で詳しく解説しています。

職場環境改善の実践例

若手電気工事士が長く働き続けられるかどうかは、評価制度や教育体制だけで決まるものではありません。

日々立ち続ける「現場の環境」そのものが、定着を左右する重要な要素になります。

特に電気工事の仕事は、安全性・作業負荷・人間関係の影響を受けやすい職種です。

そのため、離職を防ぐには安全性の確保/作業効率の向上/相談しやすい関係性を意識した環境づくりが欠かせません。

以下では、現場で実践しやすい取り組みを具体的に紹介します。

現場での安全・効率化への取り組み

電気工事の現場では、高所作業や感電リスクなど、常に一定の危険と隣り合わせになります。

このリスクが十分に管理されていない状態では、若手ほど「怖い」「続けられない」と感じやすくなります。

そこで重要になるのが、安全管理を個人任せにせず、仕組みとして整えることです。具体的には、次のような取り組みが有効です。

・ヘルメットや安全帯などの着用ルールの明確化

・KY(危険予知)活動の定例化

・タブレットによる図面共有やチェックリストの電子化

これらは単なる事故防止策にとどまらず、「安全に配慮してくれている会社だ」という安心感を若手に与えます。

その結果、心理的負担が軽減され、仕事への定着にもつながります。

相談できる風通しの良い文化づくり

若手が離職を考えるきっかけとして多いのが、「分からないことを聞けない」「失敗すると責められる」環境です。

失敗を許容しない雰囲気が続くと、若手は萎縮し、成長の機会を失ってしまいます。

そのため、現場では失敗を責めるのではなく、改善につなげる文化を意識的につくる必要があります。

その具体策としては、

・メンター制度による定期的なフォロー

・週次・月次ミーティングでの意見交換

・LINEやチャットツールでの質問しやすい導線づくり

などが挙げられます。

これらの取り組みは大掛かりな制度改定を伴わなくても実践でき、「相談しても大丈夫」という空気を醸成する効果があります。

結果として、若手の不安が早期に解消され、離職の抑制につながります。

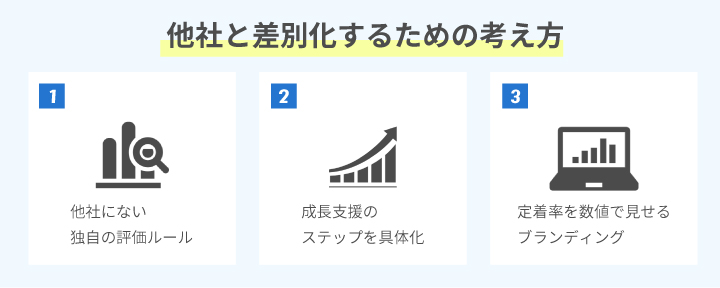

他社と差別化するための考え方

若手電気工事士の採用・定着に取り組む企業が増える中で、「他社とどう違うのか」を明確に伝えられるかどうかが、選ばれるか否かを左右します。

ここでは、採用広報や求人原稿にも活かしやすい、差別化の視点を整理します。

他社にない独自の評価ルール

差別化を図るうえで有効なのが、自社ならではの評価ルールを言語化し、外部にも示すことです。

たとえば、

・安全意識の高さ

・チームワークや協調性

・資格取得に向けた継続的な努力

といった項目を評価基準に含めることで、「成果だけでなく、人としての姿勢も評価する会社」というメッセージを伝えられます。

評価基準を公開することで、入社後のギャップを減らし、ミスマッチによる早期離職の防止にもつながります。

成長支援のステップを具体化

「資格取得を支援しています」という表現だけでは、求職者は自分の将来像を具体的に描くことができません。

そこで有効なのが、成長ステップを時系列で示すことです。

(例)

・1年目=基礎研修+第二種電気工事士取得

・3年目=小規模現場のリーダー経験

・5年目=第一種電気工事士取得+施工管理業務

このようにキャリアの道筋を示したうえで、自社独自の教育や役割設計を加えることで、「ここで働けば、こう成長できる」という具体像を伝えられます。

定着率を数値で見せるブランディング

たとえ実際に定着率が高くても、「定着率が高い会社です」という表現だけでは説得力に欠けます。

そこで重要になるのが、定着状況を数字で示すことです。

たとえば、

・直近3年間の離職率ゼロ

・新卒入社5年定着率80%

・資格取得率90%

といった具体的な数値を採用ページや求人票に掲載することで、求職者は客観的な安心材料を得られます。

数字は、そのまま企業の信頼性やブランド価値を裏付ける要素になります。結果として、「安心して長く働けそうな会社」という印象を強めることができます。

よくある質問

ここでは、若手電気工事士の評価制度・成長支援制度づくりについて、よくある質問をまとめています。

Q.若手社員が辞める一番の理由は?

A.最も多いのは「成長実感が得られないこと」です。給与や待遇よりも「キャリアが見えない」「評価が曖昧」などが離職に直結します。

Q.入社してからどれくらいで辞める人が多い?

A.厚労省の調査(※)でも、入社後3年以内の離職率は高く、電気工事業界も同様に「定着しにくい時期」があります。 (※)出典 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

Q.電気工事士の評価制度はどう作ればいい?

A.スキルチェックリストや資格取得状況を基準に取り入れると、納得感のある制度になりやすいです。

Q.若手が不満を感じにくい評価方法は?

A.成果だけでなく「安全意識」「協調性」「資格取得への努力」も評価対象に含めることが効果的です。

Q.定着率を数値で示すと効果はある?

A.客観的な証拠になるため、信頼感が増し採用力が向上します。

Q.どんな数値を出せば差別化になる?

A.「離職率」「資格取得率」「勤続年数平均」などが有効です。

若手電気工事士が辞めない会社づくりの3本柱と継続的な改善の重要性

ここまで解説したように、若手電気工事士が辞めない会社づくりには、公平な評価制度・成長を支える仕組み・働きやすい職場環境という3本柱が欠かせません。

評価の透明性を高め、資格取得やキャリアパスを明示し、さらに安全で相談しやすい現場を整えることで、若手が安心して働き続けられる基盤ができます。

これらを一度整えるだけでなく、現場の声を反映しながら継続的に改善していくことで、定着率の向上と企業の成長を同時に実現できるでしょう。

電気工事業界に特化した採用サイト「電工ナビ」では、この記事で紹介した内容以外にも、電気工事会社の経営に役立つさまざまな情報を提供しています。

電気業界における人材育成に関してまとめた資料もございますので、是非こちらもご一読ください。

~シリーズZ世代 前編~ Z世代求職者 電気工事士採用のポイント

~シリーズZ世代 後編~ Z世代求職者 電気工事士採用のポイント